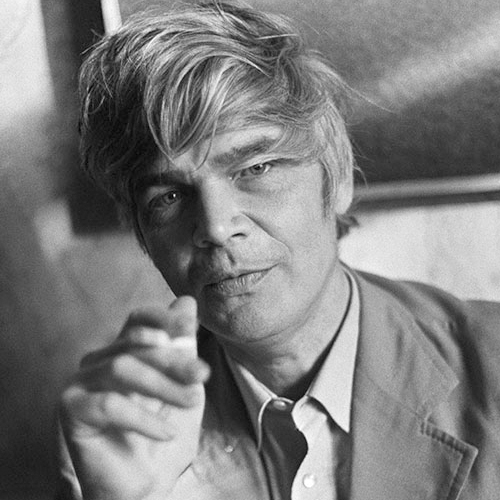

Venedikt Vasil´evič Erofeev (1938-1990) è stato uno scrittore russo. Alcolista, accattone, randagio e, forse proprio grazie a queste peculiarità, garante di un alterità disinteressata e sotterranea, antitetica rispetto al sistema politico e filosofico del regime sovietico. Memorie di uno psicopatico, diari e appunti giovanili, seguono Venedikt nel periodo racchiuso tra l’ottobre 1956 e il novembre 1957. Si sarebbe potuto rivelare un tempo di passaggio, la transizione che prelude all’età adulta e alla collocazione tra le fila dei buoni cittadini, ma per Erofeev quell’anno e poco più delineò la virata scomposta verso la terra dei reietti. Furono 13 mesi cruciali per la sua vita, scanditi dall’ammissione con lode all’Università Statale di Mosca alla successiva espulsione, dal primo impiego al successivo licenziamento. Venedikt sceglie quindi di esplorare e respirare, in piena coscienza, i margini della società sovietica. Pare di sentire i rimbrotti, le accuse contro un giovane che, nonostante le eccellenti qualità, si sta allontanando dalla via maestra, dal binario ideologico, estetico e letterario. Assistiamo al tirocinio di uno scioperato, di un amatore occasionale, di un senzatetto che spreca il suo tempo sui libri, a rincorrere una personale riconsiderazione del dissentire e del rivelarsi al mondo. Come davanti a uno specchio deformante Erofeev vede apparati e membri di partito contorcersi, contempla il riflesso seducente del libero arbitrio e lo pone a fondamento della propria poetica. A 17 anni e poco più decide di assumere su di sé il peso della contraddizione, il compito di instillare il dubbio su morale, società, letteratura, mezzi di produzione, senso religioso e quant’altro. È la formazione spirituale (anche in senso alcolico) di chi realizzerà, circa dieci anni più tardi, il capolavoro Mosca-Petuški, viaggio e cammino di espiazione dello scrittore attraverso i sobborghi di Mosca verso Petuški, un piccolo centro non lontano dalla metropoli. La libertà che gli è data dalla strada, dal non possedere nulla e dalla possibilità di poter usufruire di briciole e parole in prestito, rappresentano il motore dell’opera erofeeviana. È uno stile di vita che contempla il pericolo, l’eventualità di rotolare esanime nei fossi e nelle gazzarre da bar, ma che allo stesso tempo è propedeutico all’accumulo, seppur caotico, di dati e formule esperienziali, di precursori dell’invenzione letteraria.

Il venerdì è blu, incredibilmente blu, talvolta si carica di viola, talvolta ha riflessi azzurri, ma in ogni caso è immancabilmente blu. Il sabato ricorda il colore del tuorlo d’uovo, liscio, giallo e brillante; verso sera diventa roseo. La domenica è rosso sangue, d’inverno è scarlatta. Se la si guarda dalla parte del venerdì blu sembra vermiglia, ma è di per sé associata a bandiere e a un muro di mattoni. Il lunedì è così rosso che sembra nero. Il martedì è marrone chiaro. Il mercoledì appare bianco a un occhio distratto, ma in effetti è di un biancastro torbido, nel quale è difficile distinguere un colore definito. Il giovedì è verde, senza alcuna impurità.

Sventolando il vessillo della provvisorietà, Venedikt Erofeev rinuncia a combattere contro le istituzioni e il mondo esterno. La sua follia, il suo autoproclamarsi alieno, abbraccia una sorta di comunione con il divino, che si configura nell’immaginario ortodosso con il termine Jurodstvo, la follia in Cristo. “La scelta del giovane Venedikt” scrive Lidia Perri, che ha tradotto l’opera per Miraggi Editore e ne ha curato l’introduzione “è quella di essere reietto, di restare ai margini della società, di vivere di stenti, di privarsi di una vita materiale per avvicinarsi al divino. La figura del folle in Cristo ha un ruolo importante nella religione ortodossa, in quanto prescelto che si trova in uno stato di costante alterazione della percezione, cosa che lo eleva agli occhi del popolo”. Questa specie di lasciapassare sciamanico, di sigillo culturale e religioso, permette allo scrittore, in modo particolare nei dialoghi, di esibire la propria e l’altrui carnalità. Personaggi e caricature avvampano dalla pagina con una potenza misteriosa, colpi di rasoio e sberleffi rivolti al senso comune si alternano pagina dopo pagina e deflagra il sarcasmo contro il regime oppressivo, che impedisce libertà di espressione e di pensiero. Ma Venedikt è pur sempre un uomo mescolato alla polvere della strada, possiede una formazione che non gli permette di annunciare e promuovere verità. Dai bassifondi non c’è modo di sobillare, di attardarsi in analisi o storicizzare ciò è semplicemente e tragicamente vita. Con Memorie di uno psicopatico Erofeev mostra di essere poeta e prosatore, intellettuale e polemista. Nelle pagine del suo diario trova spazio l’erudizione (quella che freme, quella dei 18 anni), si dilata un lucido e personalissimo filosofare, intriso di paradossi e goliardia. A tratti la comprensibilità delle considerazioni si sfrangia, assume connotati aneddotici, il rimuginamento alcolico libera il campo alla poesia, all’impollinazione dei sensi.

Lidia Perri, sempre nell’introduzione, evidenzia come i diari giovanili di Erofeev si accostino a una tradizione letteraria senza eguali e propongano al contempo tendenze e nuove fibrillazioni ideative: “Memorie di uno psicopatico è un’opera ambivalente, che si pone nella scia della tradizione, configurandosi come l’ultima delle Memorie, così caratterizzanti la letteratura russa da Gogol’ a Dostoevskij (si pensi a Memorie di un pazzo del primo e Memorie dal sottosuolo del secondo), e raccontando l’ultimo jurodivyj, il folle in Cristo: figura della tradizione ortodossa ma anche letteraria, presente in Leskov e in molti altri; al tempo stesso però, Venedikt Erofeev inaugura un nuovo approccio alla scrittura, che da lì a breve sarà chiamato Postmodernismo, nel quale si inserisce grazie ad artifici, quali, per esempio, il citazionismo e la fusione di generi”