GEOGRAFIE «Sul filo della lama. Memorie della disintegrazione», un memoir dell’artista e scrittore morto nel 1992 di Aids

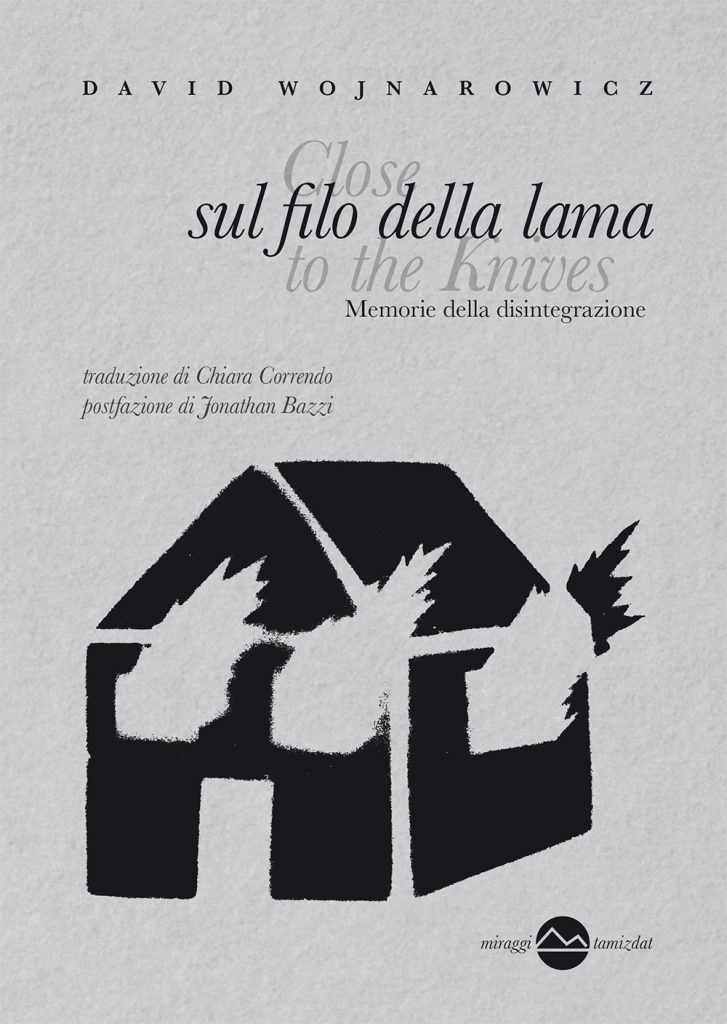

Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1991 e ora edito in italiano con il titolo Sul filo della lama. Memorie della disintegrazione, Close to the Knives di David Wojnarowicz (Miraggi editore, pp. 364, euro 24, traduzione e prefazione di Chiara Correndo, postfazione di Jonathan Bazzi) è un mémoir sui generis in cui l’artista nato a Red Bank (New Jersey) nel 1954 e morto di Aids nel 1992, a soli 37 anni, sperimenta diverse forme di scrittura: dall’introspezione diaristica al manifesto, dai frammenti onirici al reportage, dall’intervista all’invettiva politica. Come se si misurasse con le potenzialità creative di uno strumento, l’artista statunitense pratica i diversi registri della parola alla ricerca di una forma con cui dare un senso, quanto più possibile trasformativo, al proprio vissuto.

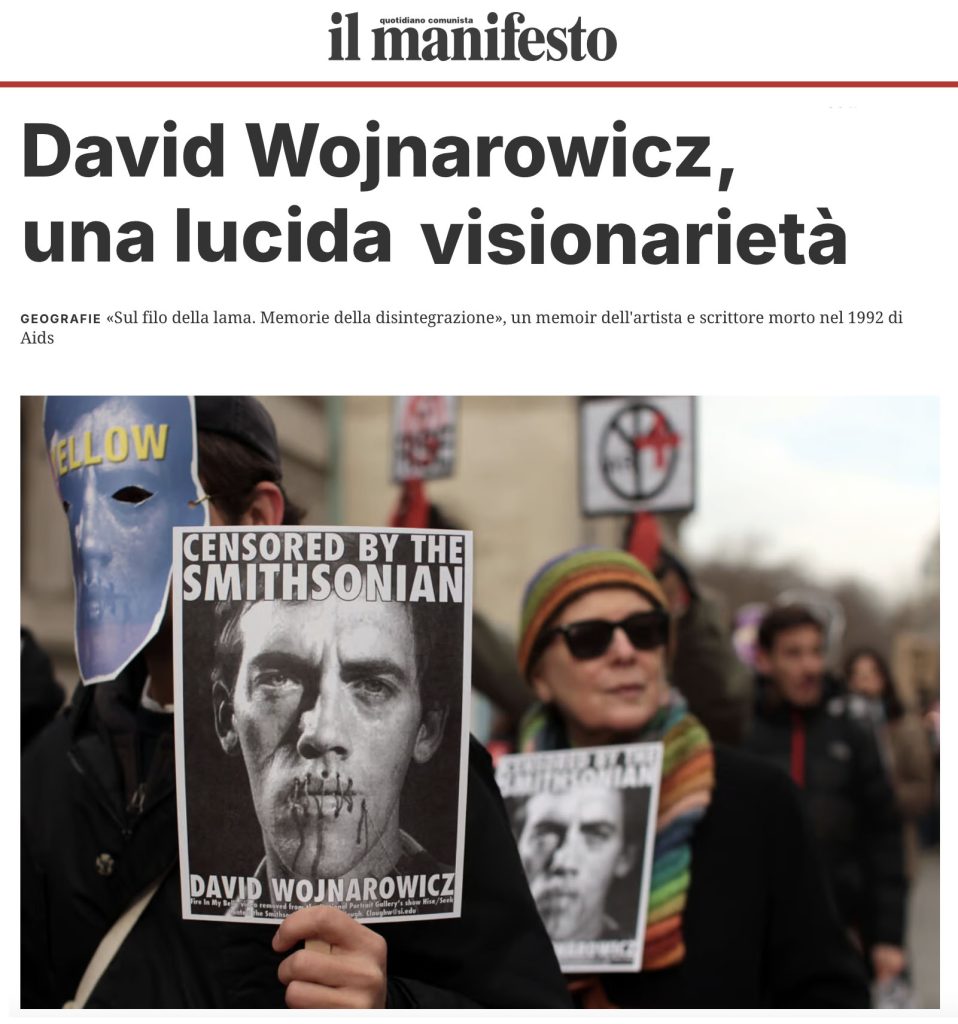

Cresciuto in una disperata marginalità, con un padre abusante morto suicida quando lui era bambino, Wojnarowicz è stata una delle figure più originali e radicali della scena del Lower East Side newyorkese degli anni Ottanta. Fotografo, pittore, scrittore, attivista e testimone dell’epidemia di Hiv, scrive a partire da un corpo attraversato da dolore e desiderio, con una lucida visionarietà che tenta di resistere alla violenza e all’annientamento. Si era formato da autodidatta nella New York post-punk, praticando varie discipline che gli avevano permesso di combinare fotografia, collage, pittura, stencil, musica e scrittura per dare forma a un’estetica del tutto personale, con immagini-simbolo come la casa in fiamme o quei bufali che franano giù da una scarpata scelti dagli U2 per la copertina del singolo One. Animatore di numerosi progetti collettivi, dal 1983 Wojnarowicz aveva contribuito a trasformare alcuni spazi abbandonati lungo il fiume Hudson, in particolare il Pier 34, in luoghi in cui oltre a fare sesso occasionale si produceva ed esponeva arte. Attivista vicino ad Actup negli anni dell’epidemia, utilizzò ogni mezzo per denunciare la repressione del dissenso arrivando perfino a farsi fotografare con le labbra cucite per manifestare contro l’equazione silenzio=morte.

LO SGUARDO DI OPERE come la serie Arthur Rimbaud in New York, si traduce nel testo in una lingua tenera eppure tagliente: «Vivevo per strada e vendevo il mio corpo a chiunque fosse interessato. Gironzolavo in un quartiere che era così affollato di barboni che non ricordo nemmeno come fosse l’architettura dei palazzi.

Io almeno potevo distendere le gambe e rimediare un tetto sopra la testa, mentre tutte queste persone per strada avevano raggiunto il punto in cui il loro corpo e la loro anima non interessavano a nessuno se non a loro stessi».

Wojnarowicz si osserva con un occhio «fuori di sé» e uno «dentro di sé»: la sua è una scissione percettiva spesso innescata dall’uso di sostanze che diventa però strategia esistenziale. Lo si percepisce per esempio nei vagabondaggi che intraprende nel deserto dell’Arizona alla ricerca di una distanza dalla metropoli dolente, abbandonandosi a derive allucinatorie che aprono squarci di tregua e di connessione con corpi e anime di passaggio.

Come per Burroughs, che nel saggio introduttivo la traduttrice cita come riferimento estetico-poetico del libro, la droga non è tanto una via di fuga dalla realtà, ma strategia di sopravvivenza e, ancora di più, viatico per forme più profonde di conoscenza. La prosa mai pietistica si fa strada dalla soglia del baratro in cui langue un’umanità che è derelitta non per destino ma come esito di meccanismi sociali scientemente discriminatori. Nei suoi «raggi X dall’inferno», Wojnarowicz denuncia gli Usa che chiama «nazione monotribale», governata da un’ideologia cannibale che annienta tutto ciò che è altro.

LE SUE IMMAGINI apocalittiche, con quei «mucchi di carne marcia» che costellano il paesaggio urbano, portano alla luce la violenza della politica e la corruzione del linguaggio televisivo («non sottovalutare la pericolosità del politico alto trenta centimetri»), la brutalità della Chiesa, il proliferare sistematico della paura e dello stigma: «Il nemico è ovunque: nel corpo, nella razza, nella classe, nel governo, nella cultura, nel sistema giudiziario, nei media». La scrittura immaginifica delle pagine più biografiche si fa asciutta e documentata nelle analisi sociali su cui incide la volontà di lasciare una traccia oltre la morte. La denuncia delle politiche governative colpevoli nei confronti delle persone affette da Hiv/Aids risuona attuale nonostante il virus oggi non si presenti più in forma pandemica nei paesi ad alto reddito. Però, i tagli inferti ultimamente dall’amministrazione Trump ai fondi federali per la ricerca biomedica con in più il congelamento del sostegno ad agenzie di cooperazione internazionale come Usaid (United States Agency for International Development) avranno conseguenze dure. I finanziamenti statunitensi rappresentano, infatti, una parte cospicua delle risorse che in oltre cinquanta paesi del mondo permettono la diffusione delle cure antiretrovirali e della profilassi pre-esposizione da Hiv (PrEP). L’Unaids, organismo delle Nazioni Unite per il contrasto all’Hiv, ha addirittura fatto sapere che al momento è compromesso il piano che ambiva a porre fine all’infezione da Hiv entro il 2050.

Nel suo studio appena uscito in Francia con il titolo Une histoire mondiale du sida. 1981 – 2025, Marion Aballéa aiuta a fare il punto della situazione e a comprendere le dinamiche culturali, sociali ed epidemiologiche che hanno caratterizzato dagli anni Ottanta ad oggi il fenomeno Aids. All’alba di una svolta epocale, la ricerca scientifica e la cura potrebbero subire una drammatica battuta di arresto. Ecco dunque che l’opera di figure come Wojnarowicz non permette solo di rendere patrimonio storico comune la memoria dei morti di Aids così come accade per i morti di guerre e altre catastrofi. Quell’esperienza è un monito per l’oggi: il morbo che ha annientato una generazione esiste ancora e le sue cause non possono essere ignorate fingendo che riguardino solo l’altro da sé.

ANCHE IN QUESTA prospettiva si può situare la mostra che il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato attualmente dedica a Peter Hujar Azioni e ritratti / viaggi in Italia a cura di Grace Deveney con Stefano Collicelli Cagol (fino all’11 maggio). Hujar (1934 – 1987) fu amante e mentore di Wojnarowicz (presente in mostra) e i suoi scatti restituiscono le relazioni con una certa scena artistica e intellettuale newyorkese (Merce Cunningham, John Cage, Susan Sontag) corpi in azione, retroscena di esibizioni teatrali o coreutiche, di spettacoli drag. La sezione italiana del percorso ritrae un’Italia misteriosa, teatro di volti, paesaggi e corpi animali in chiaroscuri accesi pronti a inghiottire la vita nelle tenebre.

Lo stesso Centro Pecci ospiterà dal 4 ottobre 2025 al 1 marzo 2026, la mostra Vivono. Arte e affetti, Hiv-Aids in Italia. 1982 – 1996, curata da Michele Bertolino. Un percorso tra opere visive, video, poesie, paesaggi sonori, materiali d’archivio e oggetti personali che ricostruisce una storia internazionale dell’arte italiana negli anni dell’epidemia attraverso figure come Nino Gennaro, Corrado Levi, Lovett/Codagnone, Ottavio Mai, Porpora Marcasciano, Francesco Torrini e Patrizia Vicinelli.

QUI l’articolo originale: https://ilmanifesto.it/david-wojnarowicz-una-lucida-visionarieta