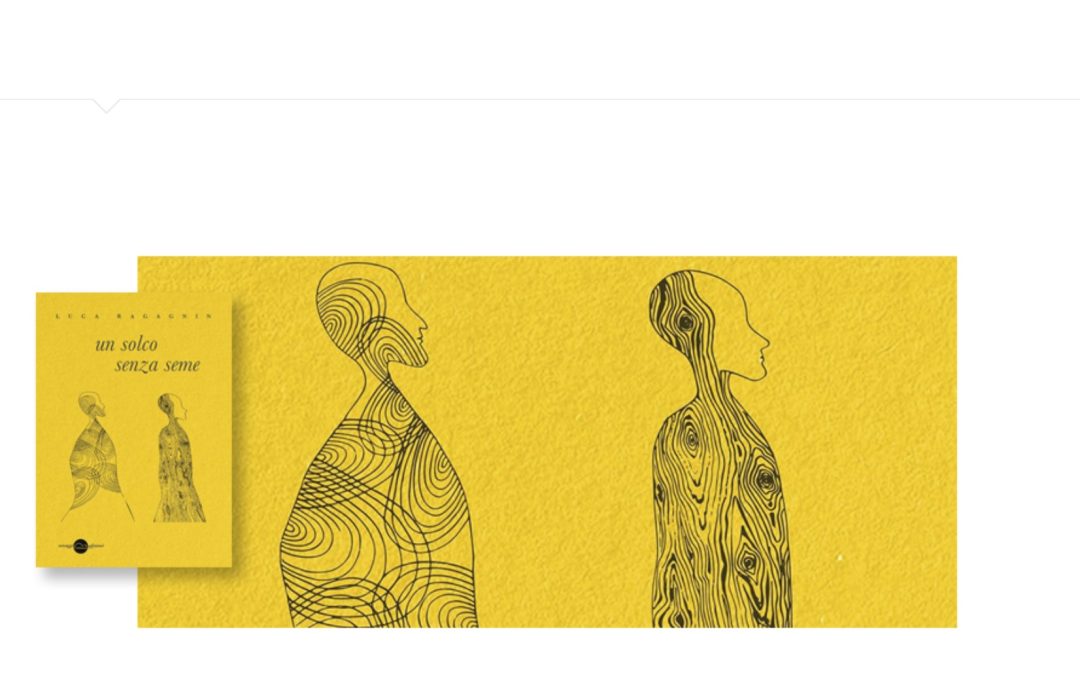

Può un solco senza seme dare frutti? Quello di Luca Ragagnin sicuramente: frutti allo stesso tempo dolci e amari, succulenti e un po’ aciduli.

Un solco senza seme è un libro impossibile da classificare e complesso da approcciare. È una raccolta di scritture in versi, come recita il sottotitolo, o, meglio ancora, “scritture con gli a-capo”, come le definisce l’autore stesso. 35 anni di testi (1988-2023) pubblicati e inediti (come Mangimonio), ispirati ad antiche leggende (gli “oracoli caldaici”) o a malattie, sale d’aspetto e corsie d’ospedale, frutto di anni di lavoro di scalpello e continuo rimuginare o scritti di getto “abbarbicato su uno scoglio”.

Il lettore si immerge in questo viaggio nel tempo, un tempo intimo e personale, perché tutto ciò che accade e che il poeta mette in versi, anche se comune e universale, spesso fatto di quotidianità appartenenti a tutti, è filtrato sempre attraverso la propria personalissima esperienza, e naviga tra versi irregolari, scoscesi come pendii alpini, frastagliati come le nostre coste, irruenti come la risacca, rimbalzando tra rime e assonanze mai banali, che cullano e scuotono.

Quello che colpisce immediatamente è proprio la padronanza del verso, della metrica, l’alternarsi continuo di strutture differenti, che dietro l’immediatezza nasconde un elaborato labor limae (come Orazio, e il paragone non risulti blasfemo, che per le prime 10 delle sue Odi utilizzò 10 versi differenti). Spostandosi, così, tra le raccolte (il libro è una raccolta di raccolte, una summa poetica, Lu cunto de li cunti) sentiamo echi di ermetismo e decadentismo, simbolismo e surrealismo, ma anche la musicalità di certi poeti spagnoli (Fosfeni di bianco e poi bianco, scrive Ragagnin; Nel bianco infinito,/ neve, nardo e sale cantava Lorca).

Riemersi annaspando dal mare burrascoso di certi versi, rimaniamo ora abbagliati da improvvise illuminazioni (Radura che il sole attanaglia./La corazza della sorte/sepolta sotto il peso della luce), ora sprofondati in abissi senza fondo, travolti dalla tempesta e sopraffatti dal divino, sperduti nell’immensità del cosmo, annegati nel grembo (materno come della Terra, che tutti ci accoglie), ascoltando echi di tristezze e rimbalzando su silenzi assordanti. Andando avanti nella lettura, siamo costretti a fare i conti con la caducità dei nostri corpi, il nostro essere fatti di atomi esattamente come tutta la realtà che ci circonda, vediamo i segni del tempo e della malattia sulla pelle e sulle ossa, miseri corpi abbandonati e prostrati (la carne ha fatto naufragio in terra straniera), ma anche nelle nostre anime, di cui, al contempo, sondiamo le profondità e ammiriamo le mille sfaccettature, attraversiamo il luogo capovolto della morte. Oscilliamo, assieme all’autore, tra bisogno di amore e d’appartenenza e senso di solitudine (sono solo come un boia al termine del giorno….Peggio sarebbe ritornare ancora/in mezzo alle persone./Ma la mia solitudine/ha un numero da circo) e ci imbattiamo di frequente in inni alla luce, ma soprattutto alla voce, alla parola, strumento principe con cui affrontare le nostre piccole e grandi sfide quotidiane e spesso difesa unica contro i mali del mondo (Si he perdido la vida, el tiempo, todo/lo que tiré, come un anillo, al agua si he perdido la voz en la maleza,/me queda la palabra)[1]. Ma, in fondo, non c’è differenza tra luce e parola, tra buio e silenzio, i sensi si confondono (il nostro canto…si distingueva appena dalle ombre).

Ricerca, scoperta (scavare, cercare viaggiare, navigare, annegare, perdersi in antri oscuri, grotte, recessi) e rimedio (ferite, lame, solchi, fessure, ma poi corde, lacci, suture, incollaggi, cucire le ferite, rilegatore di anime) sono temi ricorrenti nell’opera, che oscilla, appunto, tra il viaggio, fisico e spirituale, e l’aspirazione a riparare a colpe proprie e altrui.

E navigando tra le poesie sorge all’improvviso, come uno scoglio non segnalato, un Atto unico, anzi, un Misfatto unico, rappresentazione tragicomica della razionalità portata all’estremo, scevra da ogni contatto con la realtà, scarnificata, ridotta all’essenza del pensiero matematico, ragione pura, sofismo senza sbocco, assassinio del sentimento. J’accuse contro la ricerca esasperata della perfezione fine a stessa, senza limiti e condizioni. Riflessione amara sull’impossibilità di qualsiasi cambiamento, sull’incapacità di comunicare, sull’inevitabile condanna alla solitudine e al vuoto.

Attraverso percorsi sempre privati e personalissimi, che prima dei fatti mostrano un proprio vissuto, le proprie esperienze che appaiono quasi per caso comuni anche a tanti altri, andiamo, poi, alla scoperta, o riscoperta, di titoli e personaggi, che, dallo schermo delle TV, hanno attraversato e raccontato mezzo secolo di storia italiana, perché niente meglio della televisione rispecchia l’evoluzione (o l’involuzione) del nostro Paese e degli italiani nel secondo dopoguerra.

E di qui approdiamo al cinema: schizzi e bozzetti, immagini e musica, di un mondo meraviglioso, popolato da personaggi straordinari, eppure intimamente familiari, ritratti sempre con uno sguardo partecipe.

E la musica a dettare i tempi di ogni strofa, a dare il ritmo a voci e ricordi, un ritmo pieno di variazioni, un alternarsi di arsi e tesi, a trasmettere la sensazione che tutta l’opera sia intrisa di questa passione difficile da tenere a freno e che trova la propria consacrazione nell’ultimo “capitolo” Trentawatt (che a me fa venire in mente un piccolo amplificatore).

Anche la scrittura trova qui la sua apoteosi, in una forma assolutamente originale: brevi saggi in bilico tra versi e prosa.

Un’immersione, dunque, nella musica, sguazzando tra i generi (dal rock alla classica, dal jazz al pop) e al contempo sorvolandoli alla scoperta di suoni e sfumature, trasportati dal ritmo di versi che di volta in volta si adattano all’artista celebrato e dal calore di una passione che non vede cali di tono.

Orazioni che ci lasciano penetrare nelle vite e negli animi di musicisti e movimenti che hanno segnato, ciascuno a suo modo, la propria epoca. Personaggi fuori dal coro, originali, spesso irriverenti, come la scrittura di Ragagnin, sovente contro, come gli Henry Cow. È proprio il brano dedicato a questi ultimi (La calza di lana o di ferro) che rappresenta, almeno per me, appassionato dell’Underground inglese a cavallo tra la fine dei ’60 e i ’70, la vetta più alta toccata dall’autore: una celebrazione senza fronzoli, schietta, al contempo lucida e appassionata, di una band straordinaria.

A quasi cinquant’anni dal loro scioglimento, rimangono i portavoce della libertà mischiata al piacere, i depositari della genialità del rock, i proprietari del vero e sincero donarsi all’udienza con tutti i mezzi tecnici e umani possibili.

[1] Blas de Otero – En el principio

di Fabio Sarno

QUI l’articolo originale: https://www.exlibris20.it/un-solco-senza-seme-di-luca-ragagnin/