Il bruciacadaveri – recensione di Giorgia Maurovich su Estranei

Il bruciacadaveri: uno studio ceco sulla banalità del male

Repubblica Ceca, correva l’anno 1967. A pochi mesi dalla Primavera di Praga, un ironico Ladislav Fuks scriveva: “Viviamo nell’Europa del ventesimo secolo in un mondo civilizzato”. Sono passati più di cinquant’anni, e, per metterla in termini prettamente contemporanei, viviamo ancora in una società. Un clown world, a essere precisi.

Come si suol dire tra le fila dello stesso contesto che vorremmo denigrare, fa ridere, ma fa anche riflettere. Eppure, al di là del nichilismo post-ironico tanto caro alla mia generazione, esiste un’ulteriore via per fronteggiare l’assurdo della società in cui viviamo, la più simile ad un senso di rivolta prometeica: ridere in faccia con malinconia all’amara tragedia dell’esistenza, soprattutto quando, giunti sul pinnacolo della civiltà, si arriva alla meccanizzazione e alla burocratizzazione del genocidio. Ma senza mai dimenticare, sotto la facciata del riso, il senso di responsabilità civile.

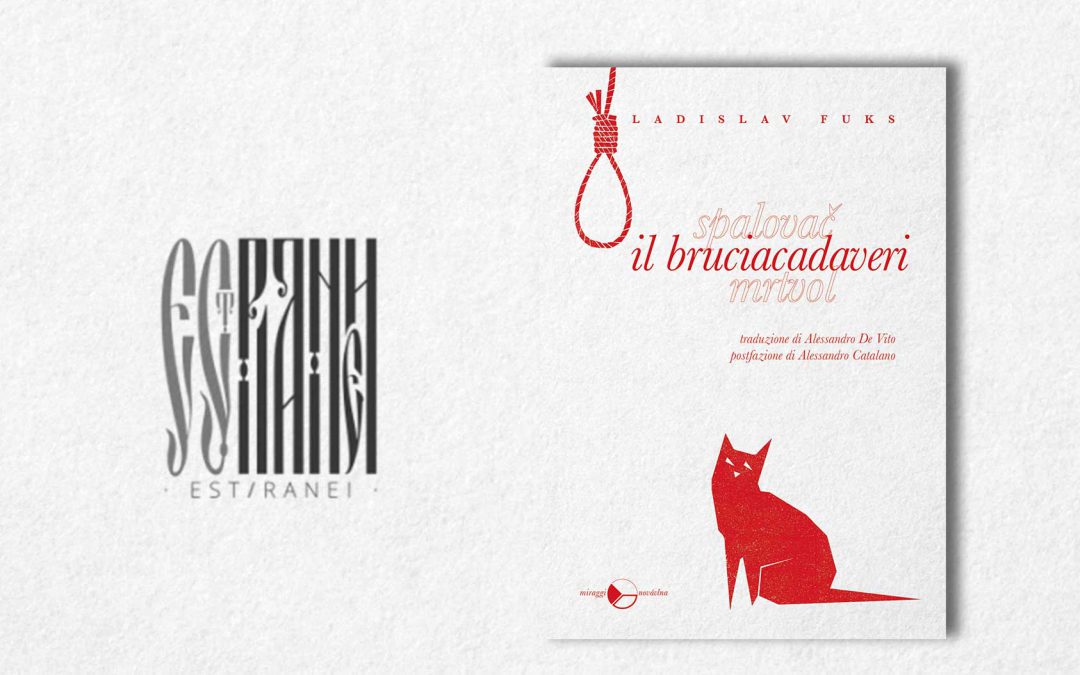

Questo è esattamente ciò che fa Spalovač mrtvol, in italiano Il bruciacadaveri: dapprima romanzo di Ladislav Fuks, poi anche pellicola diretta da Juraj Herz, è una storia che regala un tipo di orrore diverso, sia per l’umorismo che reca in sé sia per la vicenda narrata. Nella letteratura sull’Olocausto, un romanzo che tratta l’argomento non soltanto dal punto di vista dei carnefici, ma addirittura con un impiego peculiare del ridicolo è qualcosa di incredibilmente innovativo, ancor più se raccontato in maniera clinica, senza condanna né approvazione da parte dell’autore, lasciando il verdetto ai lettori. Ripubblicato di recente da Miraggi Edizioni, Il bruciacadaveri riesce ad offrire sulla storia uno sguardo diverso, tagliente, raccontando con stile quasi gotico la connivenza delle masse di fronte ai totalitarismi e i processi psicologici delle propagande.

Sebbene oggi risulti difficile reperire narrativa ceca all’infuori di Hrabal, recentemente riscoperto, e del più che inflazionato Kundera, non è sempre stato così: la prima traduzione italiana di Spalovač mrtvol comparve nel 1972 grazie al lavoro di Ela e Angelo Ripellino, che importarono qui in Italia una cospicua fetta di letteratura ceca; mentre la recente pubblicazione, tradotta da Alessandro De Vito, è opera di Miraggi Edizioni nella collana Nová Vlna, incentrata per l’appunto sul recupero e sulla traduzione di capolavori dimenticati o sconosciuti della temperie sessantottina che trovava Praga come centro culturale.

Ladislav Fuks

L’autore, Ladislav Fuks, si inserisce tra le fila del fermento artistico e culturale praghese degli anni ’60. Studiò psicologia e filosofia, e una volta terminati gli studi si impose sulla scena letteraria ceca grazie al romanzo Pan Theodor Mundstock, del 1963, e la raccolta di storie brevi Mí černovlasí bratři, uscite l’anno successivo. In questi primi scritti sono riscontrabili già molte delle particolarità dell’autore: Fuks ebbe una particolare fascinazione per il macabro e l’attenzione psicologica, declinate nella sua opera col fine di accomunare la sorte degli ebrei a quella dei cechi.

Pan Theodor Mundstock, infatti, accompagna il lettore nella paranoia allucinata che ghermisce il protagonista con una storia alquanto semplice: la graduale discesa di un ebreo praghese in una spirale di angoscia e terrore della deportazione, il quale finisce per per prepararsi fisicamente e psicologicamente a tale eventualità. Nel romanzo, Fuks gettò le basi dei caratteri tipici della sua poetica, dalla costruzione di un’intricata rete di simbologie anticipatrici (riscontrabili anche ne Il bruciacadaveri) alla crescente, inesorabile immedesimazione del lettore con un narratore inaffidabile, quando non già al di là della soglia della nevrosi.

Pur da gentile, Fuks diede eco al tema dell’Olocausto e dell’occupazione nazista in un’ampia fetta della sua produzione. Tuttavia, se da una parte i riflettori erano puntati principalmente sull’umiliazione e sullo sconforto delle vittime (è il caso di Mí černovlasí bratři, antologia dei tristi destini delle amicizie di un ragazzo ebreo), dall’altra Fuks si avvalse del grottesco per illustrare la componente paradossale degli eventi: fu proprio ne Il bruciacadaveri che tratteggiò uno dei ritratti più riusciti della sempre attuale banalità del male, quella che, nelle parole della postfazione di Alessandro Catalano al romanzo, è la patologia collettiva del nazismo.

Assolutamente evocativo, capace di dar vita con successo ad un non facile connubio tra suggestioni figurative e dialoghi grotteschi, lo stile di Fuks riesce a trattare tematiche pesanti, eviscerando gli aspetti più torbidi della psiche individuale e sociale e suggerendo al lettore la presenza di leitmotiv capaci di racchiudere e dischiudere l’intero universo narrativo. Strizzando l’occhio agli studi storici e sociali di Mosse, da Sessualità e nazionalismo ai sottotesti simbolici analizzati ne La nazionalizzazione delle masse, vi è un continuo parallelismo tra il deterioramento psichico dell’eroe e l’ascesa del nazismo, con insistenza particolare sulla fragile rispettabilità della vita familiare e professionale, su cui è facile glissare una volta soppesate sulla stessa bilancia dell’ambizione opportunistica. Del resto, l’intero romanzo è una feroce satira al collaborazionismo arrivista mascherato da decenza borghese, ancor più pungente e sconfortante se ne si considerano gli esiti fin troppo noti.

Il romanzo

Come abbiamo già avuto modo di accennare, la storia di Karel Kopfrkingl è una cupa parabola sui risvolti del filisteismo sotto i regimi totalitari, tradotta nella folle scalata al potere di questo ambizioso impiegato di crematorio. Ci troviamo calati nella realtà del 1938, ai tempi dell’accordo di Monaco: il partito nazista stava negoziando l’occupazione del territorio dei Sudeti, zona cruciale per la difesa del territorio cecoslovacco, con il pretesto di curare gli interessi della popolazione di lingua tedesca stanziata nell’area. I membri del partito locale cercavano quindi appoggi tra la popolazione ceca, diffondendo propaganda ariana e antisemita. Karel, il nostro protagonista, è la caricatura del tipico borghese: uomo rispettabile, padre di famiglia amorevole -e visitatore abituale di case chiuse-, fine conoscitore dell’arte (o meglio, del kitsch così ben delineato da Broch). Ma dietro a questa facciata di apparente normalità si nasconde un soggetto viscido e ambiguo, ossessionato dal proprio lavoro e dalle distorte implicazioni filosofiche che ne fa derivare.

Non è la prima volta che la letteratura dell’area mitteleuropea si destreggia fra luci e ombre della classe borghese, basti pensare alle Confessioni di Márai o all’iconoclastia dell’Austria postbellica, ma Karel ne diventa insieme archetipo e caricatura. Grazie alla sua fallace interpretazione del buddhismo tibetano, infatti, scorge nella sua mansione al crematorio una sottesa missione religiosa: quella di liberare attraverso le fiamme un individuo dal peso del corpo, rendendone più agevole la reincarnazione.

Questa apparente distanza tra il misticismo spirituale buddhista e le teorie naziste, quasi assurda per un lettore che non ha una conoscenza approfondita in materia, ha però un riscontro storico. La stessa scelta del Tibet non fu casuale: nella postfazione all’edizione del 2018, Catalano osserva un interessante dettaglio. Negli anni della dittatura nazista, il Tibet divenne –su direttive di Himmler- meta di spedizioni atte a dimostrare l’origine himalayana degli antichi ariani. Di primo acchito ciò potrebbe apparire curioso, eppure si tratta di una suggestione connotata da un profondissimo significato simbolico per l’immaginario nazista. La purezza incontaminata delle montagne e dei suoi abitanti, archetipo per eccellenza dei teutonici forti e vigorosi, venne ampiamente celebrata dal popolo e dal cinema tedeschi: nel filone di film per le masse ivi ambientati, che si potrebbero definire senza troppi sensi di colpa i cinepanettoni del terzo Reich, spiccano su tutti le pellicole di Fanck e Pabst La montagna dell’amore, La tragedia di Pizzo Palù e Tempesta sul Monte Bianco. Questo espediente narrativo fu ciò che consentì alla politica di essere investita di una missione divina, da portare a termine ad ogni costo sotto la guida di un uomo illuminato. Peraltro, varrebbe la pena notare che il testo non nomina direttamente nessun personaggio realmente esistito: per vie ufficiali è infatti il Dalai Lama a fare le veci di questo prescelto, ma la presentazione delle manie di grandezza di un individuo grottesco che ha come obiettivo la creazione di un mondo migliore attraverso credenze distorte è, com’è facilmente intuibile, l’eco di un palese richiamo alla realtà storica.

In seguito alla frequentazione con l’ex commilitone Reinke, Karel entrerà in contatto con il nazismo, cedendo alle lusinghe e ai vantaggi che il partito andava offrendogli. Al che, una volta suggerito per il ruolo di kapò, Kopfrkingl sceglie di diventare un infallibile ingranaggio della macchina di sterminio: da iniziale entusiasta della concezione buddista di “cerchio della vita”, Karel deciderà di utilizzare il suo posto al crematorio a servizio del partito, nella speranza di salvare più persone possibili risparmiando[le] dalla sofferenza. Sarà proprio questo suo zelo implacabile, applicato all’ideologia antisemita che si stava affermando nella Praga occupata, ad innescare una serie di tragici eventi che coinvolgeranno lui e la sua famiglia, nella quale non è difficile riconoscere la sorte dell’intero popolo ebraico. Questo delirio filosofico ha il suo parossismo nella visione in cui immagina di diventare il nuovo Dalai Lama: la soluzione finale è il macabro disegno a cui Karel, in quanto eletto, dovrà adempiere.

Quella che inizialmente sembra la semplice descrizione -certo, forse un po’ bizzarra- della vita di un uomo qualunque e delle sue buffe idiosincrasie fa trapelare presto la sua vera natura. Il sentimento di disagio che trapela da quest’individuo rientra a pieno titolo nella definizione dell’Unheimliche freudiano, quel perturbante nato dalla compresenza di elementi estranei e familiari, che Fuks traspone in prosa tramite la ripetizione sempre più deformata delle parole, in un telefono senza fili che precipita verso il disastro. Questa discrepanza testuale e fattuale tra quanto detto da Karel e quanto invece accade è peraltro uno degli stilemi chiave del teatro dell’assurdo, utilizzato in questo caso non per intrattenere ma per inquietare.

Proprio come negli anni del Reich, nel romanzo coesistono due realtà parallele: quella delle parole e quella delle azioni. Un mellifluo Karel declama al mondo la propria soddisfazione familiare, l’orgoglio per i figli e l’amore per la sua Lakme, tronfio di integrità borghese, ma frequenta abitualmente i bordelli e rivolge premure non richieste alle dipendenti del crematorio. Quanto è affidabile come narratore, specialmente se inquadrato nell’ottica storica? Molto spesso le frasi vengono ripetute, rubate, riciclate o addirittura rimodellate in base alle circostanze. Un simile eroe senza personalità, Karel, un uomo così facilmente plasmabile, non può che suscitare il riso del lettore per la sua inconsistenza e per la trivialità del suo gusto spiccatamente kitsch: il mondo come ci viene presentato è una proiezione della sua individualità, nel bene e nel male, ragion per cui la logica e la consequenzialità di cui siamo passivi spettatori non rispondono a legge alcuna, se non al suo capriccio. Proprio per questo, ogni tentativo di decifrare Karel svanisce in una manciata di interpretazioni confuse e raffazzonate, dal momento che l’eroe sembra agire scevro da qualsiasi orientamento logico e morale. Eppure, se gettiamo lo sguardo al di là della patina conformista, si può notare che a non cambiare per tutto il romanzo è soltanto la sua facciata filistea ed ossequiosa: l’ipocrisia borghese è la sola a mantenersi tale nel maelstrom di ideologie e propaganda che andava trasformando la società in un distorto coacervo di connivenza e follia. Come se ciò non fosse sufficiente, sono anche la fascinazione per il macabro, la sensibilità alle lusinghe e la mancanza di autonomia a rendere Kopfrkingl un male inarrestabile e, al tempo stesso, il più comune degli uomini. Il vero orrore descritto da Fuks non è un’astratta macchina di sterminio, bensì l’uomo medio: un individuo malleabile, che esegue gli ordini con solerzia ed efficienza rinnegando la propria famiglia, le proprie tradizioni e la propria patria.

Non mancano i momenti comici, in particolar modo nelle circostanze più sconvenienti, e la sagacia di battute che nascondono un’interpretazione più macabra rende la lettura ancora più scomoda. L’efficacia della storia, in virtù dell’efficacia della comicità stessa, è tanto più forte quanto più è amara. In una vicenda così drammatica e seria, almeno stando alle premesse storiche, l’impiego di elementi grotteschi sembrerebbe addirittura inopportuno. Eppure, l’Est Europa ha da sempre fatto uso del grottesco e dell’ironia per veicolare la satira politica e ridere in faccia agli orrori della storia, caratteristica che nel Bruciacadaveri sconfina nel territorio dell’assurdo, quell’umorismo nero che Stig Dagerman, nel suo Autunno tedesco, definisce in termini splendidi “la consapevolezza di non dover soffrire in solitudine”.

È proprio grazie a questa consapevolezza storica che il processo di straniamento si fa più forte: risulta difficile sospendere l’incredulità davanti all’assurda trasformazione del personaggio di Karel, specie in una prosa congegnata come il bizzarro teatro delle figure di cera delle scene iniziali, dove l’ironia di una semplice parola fa da contraltare al risultato iperbolico e catastrofico delle azioni descritte. L’epilogo degli eventi è ben noto e anzi, fornisce ulteriori chiavi di lettura e analisi, in maggior misura proprio perché il seguito di tali avvenimenti non è esplicitato.

La scelta di un simile antieroe, per quanto discutibile, genera e nutre un sospetto costante che distanzia dalla possibilità di immedesimazione, facendo al contempo il verso allo stereotipo del freddo, integerrimo soldato teutonico. Del resto, è difficile capire, ed è naturale che lo sia. Come porsi di fronte ad un individuo che reca in sé le caratteristiche dell’uomo più comune e di ciò che è sempre stato associato al male più puro resta il grande interrogativo del Novecento, già dai fasti della cronaca del processo di Norimberga e, successivamente, del processo Eichmann, ma l’aggrapparsi al senso dato dai preconcetti non fa che distanziare dalla comprensione effettiva di un fenomeno che la collettività ha sempre voluto allontanare dal proprio vissuto e dalla propria coscienza. E se la conoscenza degli eventi storici è necessaria, altrettanto necessario è conoscere il tacito assenso dei cittadini su cui storia e società hanno spesso e volentieri glissato anche negli anni successivi.

Il film

Nel nostro immaginario collettivo, gli unici estremi a delimitare il vuoto della cinematografia dell’Europa centrale e orientale sono, da un lato, Kusturica e Tarkovskij per addetti al settore e radical chic, e dall’altro gli strascichi della recalcitranza pop nell’aprirsi a quei film cecoslovacchi in bianco e nero con i sottotitoli in tedesco. Non c’è quindi da stupirsi se della Nová Vlna in Italia si sappia ancora molto poco, sia per quanto concerne le pellicole in sé sia per l’interpretazione storica della temperie sociale di quegli anni. La liberalizzazione del clima culturale, in atto dall’inizio del 1960 alla fine della Primavera di Praga, permise la produzione di film a tematica ebraica in Cecoslovacchia. L’Olocausto, difatti, era ancora impresso a fuoco nella memoria culturale e artistica della nazione, e tali pellicole rendevano possibile la messa in scena di temi quali moralità individuale e relazione tra singolo e società, individuo e storia, discostandosi dagli ideali del Realismo Socialista. Nel fitto sottobosco di temi e tradizioni che la Nová Vlna fece fiorire nel cinema ceco e slovacco, la Shoah fu quindi un filone molto popolare che impegnò numerosi registi, guidandoli nell’esplorazione dei generi più disparati.

Tuttavia, nel 1968, anno delle riprese del film, l’Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia, mettendo la parola fine a quel periodo così creativamente felice. Le forze occupanti, Germania nazista e Unione Sovietica, divennero quindi equivalenti nel loro modus operandi repressivo: l’iconografia del potere e del totalitarismo si prestava ad interpretazioni multiple, alludendo allo stesso modo ai crimini di guerra nazisti e al regime comunista che si era instaurato. Vi fu un interessante processo di mutamento: se prima l’identificazione del lettore doveva corrispondere all’ideologia dominante, come richiesto dai dettami del Realismo Socialista, il riflettore si spostò poi verso chi subiva i meccanismi repressivi del potere, ponendo l’accento sulla paura originata dal conflitto tra individuo e società. L’utilizzo del nazismo era un espediente narrativo atto a mettere in guardia la popolazione dalle facili lusinghe della propaganda sovietica, che avrebbe messo a dura prova l’etica individuale. Prima della Rivoluzione di velluto del 1989, ogni critica diretta al governo comunista era proibita. Come è naturale aspettarsi, numerosi film dell’area si ingegnarono per aggirare questo divieto utilizzando con intelligenza il sottotesto politico, ma le autorità sovietiche misero comunque al bando gran parte dei film della Nová Vlna, tra i quali figurava proprio Spalovač mrtvol, riabilitato in seguito dall’opinione popolare e divenendo, ad oggi, uno dei migliori film cecoslovacchi di tutti i tempi.

Certo, il film si colloca all’interno di tale filone, tuttavia l’approccio al tema da parte del regista slovacco Juraj Herz, figura liminale della Nová Vlna e sopravvissuto egli stesso ai campi di sterminio, è alquanto peculiare. Egli si presentò sempre come un outsider, affemando di “non [poter] dire di avere un senso di appartenenza alla Vlna, [di sentirsi] un tutt’uno con alcuni individui – con Jires, o Schorm, ma non con la Vlna”. Nato il 4 settembre 1934, lo stesso giorno di Jan Švankmajer, e formatosi al dipartimento dei burattini dell’AMU, l’Accademia di arti performative di Praga, Herz prese parte alla raccolta-manifesto Perličky na dně (Perline sul fondo). Spalovač mrtvol, conosciuto all’estero come The Cremator e candidato all’Oscar nel 1970 come miglior film straniero, si è col tempo guadagnato a buon diritto un posto nell’immaginario collettivo ceco, ed è, insieme a a Obchod na korze (A Shop on the High Street, di Kadár e Klos) e Démanty noci (Diamonds of the Night, di Němec), uno dei film più rappresentativi del genere, raggiungendo addirittura lo status di cult.

Presagita l’azione repressiva sovietica che sarebbe entrata in atto di lì a poco, con la conseguente limitazione della libertà espressiva per tutti gli intellettuali, Herz tentò di girare il film il più velocemente possibile. Eppure, proprio grazie allo stigma di outsider, riuscì ad assicurare la propria posizione e mantenere l’integrità artistica anche negli anni del regime comunista. I suoi film successivi sfoggiano lo stesso immaginario gotico e nichilista delle pellicole d’esordio, sempre con un occhio di riguardo allo sconforto per il genere umano, restando però nell’ambito degli adattamenti letterari, scelta che generalmente non risultava passibile di censura sotto la morsa sovietica. Tra le opere maggiormente note del suo corpus ricordiamo Lampade a olio, del 1971, tratto da un romanzo di Jaroslav Havliček, e Morgiana, dell’anno seguente, da un testo di Aleksandr Grin.

Spalovač mrtvol è spesso e volentieri descritto come uno strano ibrido tra l’amarissima commedia apocalittica del Dottor Stranamore e la spirale di follia di Repulsion, ma l’occhio di Herz è assolutamente clinico. Né lui né Fuks, con cui ha scritto la sceneggiatura a quattro mani, vogliono edulcorare l’orrore della vicenda agli occhi del lettore e dello spettatore.

La caratteristica più spiccatamente originale del film è senza dubbio il montaggio. Sin dai titoli di testa si viene messi di fronte all’utilizzo di immagini parziali, lacerate, frammentate e ricucite tra loro, sintomatiche dei tagli e delle ellissi della memoria e di una narrazione a focalizzazione interna. L’utilizzo creativo del montaggio alternato, che in sequenze veloci, quasi fulminee, alterna il punto di vista soggettivo di Kopfrkingl alla narrazione esterna, offre allo spettatore un assaggio di ciò su cui Karel sceglie di riversare la propria attenzione, che il più delle volte si sofferma su particolari sessualmente espliciti. Altre volte, invece, alla componente voyeuristica si sostituisce l’espressione diretta dei pensieri di Kopfrkingl, dischiudendo progressivamente la vertigine della sua follia. Lo spettatore è costretto a guardare la realtà come la vede Karel, e percepisce con maggiori immediatezza e potenza narrativa la sua inaffidabilità tramite la sovrapposizione immediata di immagini, come nella scena in cui la soluzione finale acquisisce il respiro solenne e grottesco del Giudizio Universale di Bosch.

Per immergere lo spettatore nella dimensione interiore di questo antieroe dissociato, il direttore della fotografia Stanislav Milota sceglie di distorcere la prospettiva attraverso un ampio utilizzo del fisheye e del grandangolo. Le stesse transizioni da scena a scena sono estremamente peculiari: da un primo piano di Karel si zooma indietro fino a rivelarne la figura intera in un ambiente diverso. In questo modo, risulta pressoché impossibile collocare le vicende in uno spazio e in un tempo precisi e consequenziali, dando ulteriore risalto alla dimensione psichica del personaggio come unico indice di affidabilità. Spalovač mrtvol non condanna e non giustifica, ma offre uno spaccato della psicosi storico-sociale attraverso l’identificazione forzata con il voyeurismo e l’egomania di Kopfrkingl. La scelta del bianco e nero, e soprattutto della composizione, è un omaggio al cinema espressionista tedesco. Tutti gli elementi, nel loro rigore, hanno una loro funzionalità caricaturale: architettura, quadri, poster, persino gli stessi volti dei personaggi. Hrusinský, l’attore protagonista, vessillo in carne e ossa dell’inquietante associazione tra volto serafico e psiche marcia, sconfina a pieno titolo nell’Unheimliche freudiano di cui sopra. Per metterla in termini lombrosiani, è praticamente impossibile non percepire lo straniamento emanato da un nazista le cui fattezze somigliano più alla definizione di Untermensch che ad un vigoroso eroe ariano. È un disegno che fa parte dell’intento paradossale della narrazione, per quanto, nella sua personale interpretazione dei fatti, Karel si ritenga un’incarnazione visibile del superuomo tedesco.

Estremamente funzionale è anche l’utilizzo delle scenografie, che gradualmente, con il procedere della narrazione, vengono inquadrate sempre più secondo i canoni dell’estetica totalitaria, con la sua preferenza per il rigoroso e il monumentale. Il lugubre crematorio, nelle prime scene abbozzato appena, acquisisce la corporeità ieratica dei monumenti nazionalisti tedeschi, con le loro geometrie classiche e pulite che miravano a ricreare il senso più puro del sacro a partire dai modelli greci. Ed è proprio così che la definizione di tempio della morte datogli da Karel varca i confini dell’ironia per lasciare spazio soltanto ad una crudissima inquietudine. Se, seguendo quest’ottica, l’Olocausto è quasi un’allucinazione, un capriccio delle velleità carrieristiche di Kopfrkingl, è purtroppo l’unico elemento al quale gli spettatori possono collegare la realtà dei fatti, e vale la pena osservare che il crematorio è il solo ambiente, all’interno della narrazione, a fornire uno spiraglio di inquadramento storico e politico.

Risulta difficile credere che il pessimismo decadente di questa danza macabra, pungente e feroce critica al vetriolo nei confronti di qualsiasi ideologia totalitaria, abbia ottenuto l’approvazione delle autorità comuniste (Herz stesso, peraltro, si astenne dal nominare esplicitamente il nazismo nei discorsi di Reinke, riferendosi semplicemente ad un generico “Partito” lasciando ambigua l’interpretazione). Eppure la sceneggiatura brillante, la messa in scena grottesca e disorientante che strizza l’occhio all’Espressionismo tedesco, l’interpretazione convincente e fenomenale di Hrusínský nel ruolo del viscido protagonista e la splendida colonna sonora che accompagna la vicenda ai confini del perturbante rendono Spalovač mrtvol una perla rara, che unisce magistralmente l’estetica dell’eccesso camp ad uno stile morboso e sublime.

QUI l’articolo originale: