di Marino Magliani

Quando vado a Roma, che l’editore, la libreria, o l’associazione, non includono nella proposta un minimo di ospitalità, la prima cosa che faccio è – nel senso che lo faccio qualche giorno prima – chiamare il mio amico Riccardo De Gennaro, torinese, che vive a Roma da anni in un appartamento al terzo o quarto piano sul Lungo Tevere, proprio davanti a un famoso ponte e con la vista su una villa molto bella di là del fiume. Naturalmente ogni volta lo invito a una presentazione, tempo fa ad esempio lo invitai a una cosa che si fece a Casalpalocco, ma Riccardo non ha mai tempo, ha sempre da chiudere il numero in uscita di Reportage, la rivista molto bella di cui è editore, e dice non posso, figurati. In genere dopo l’evento vado da lui e finiamo per farci un piatto di pasta. Ma anche quando, raramente, trova uno spicchio di tempo il pomeriggio tardi e accetta di accompagnarmi, come dai Trapezisti – io in quei casi per educazione lo invito a cena, un posto normale – finiamo per girare mezz’ora senza trovare parcheggio o per chiamare una trattoria e farci dire che non c’è posto, e allora, a tempo scaduto, gli dico: Riccardiño, maledizione, siamo costretti a farci un piatto di pasta da te, fermati da qualche parte che prendo un tubo di vino… No, quello ce l’ho… Bene. Da buon ligure.

Ma l’ultima volta non l’avvisai. Dissi che ero stato in Abruzzo e che avevo una mezza idea di saltare sull’inter city per Genova, ma se ci scappava un riposino… “Dove sei?”, chiese.

Gli dissi che ero sotto casa, col trolly.

“Asp… Ti vedo, anche se questa volta è rischioso”.

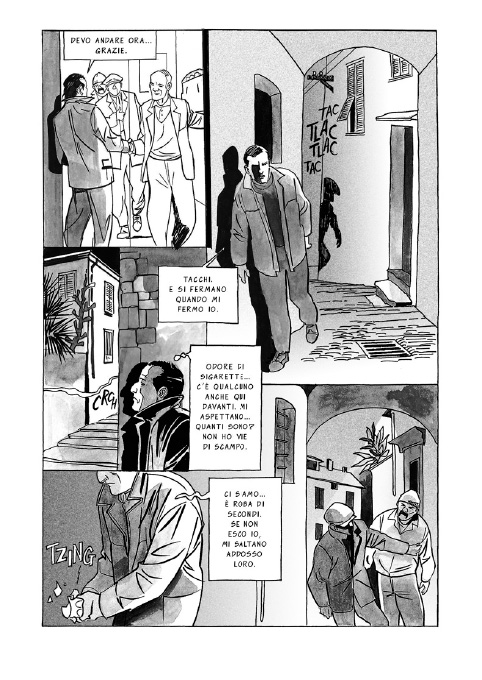

Il palazzo ha le finestre sul lungofiume, si attraversa la strada, ci sono dei platani e il muretto, qualche metro sotto il muretto la ciclabile e la riva del Tevere. Alzai la mano, anche lui, ma distratto, guardava in giro, come se cercasse qualcuno sul marciapiede. Poi lo vidi che chiamava e mi squillò il telefono. “Sali su, prima suona al citofono naturalmente, e se uno con la giacca finta di pelle e il berretto e il giornale sotto il braccio ti chiede dove vai non rispondere, si vuol infilare dentro casa, non permetterglielo…”. Ubbidii, chiamai l’ascensore, entrai (nessuno mi chiese nulla) col trolly e al quarto piano mi accolse Riccardo. In casa, andò alla finestra della sala (dove stanno le scatole dei numeri di Reportage, con le foto di Dondero, i racconti di Bravi e Voltolini, le rubriche di Magrelli), guardò in strada, sorrise e col mento mi indicò il divano. Ci sedemmo.

“Chi è l’uomo con la giacca di pelle, Riccardiño?”

“Un bastardo… Non puoi rimanere a lungo, mi spiace, ma stavolta è così”.

“Così come?”.

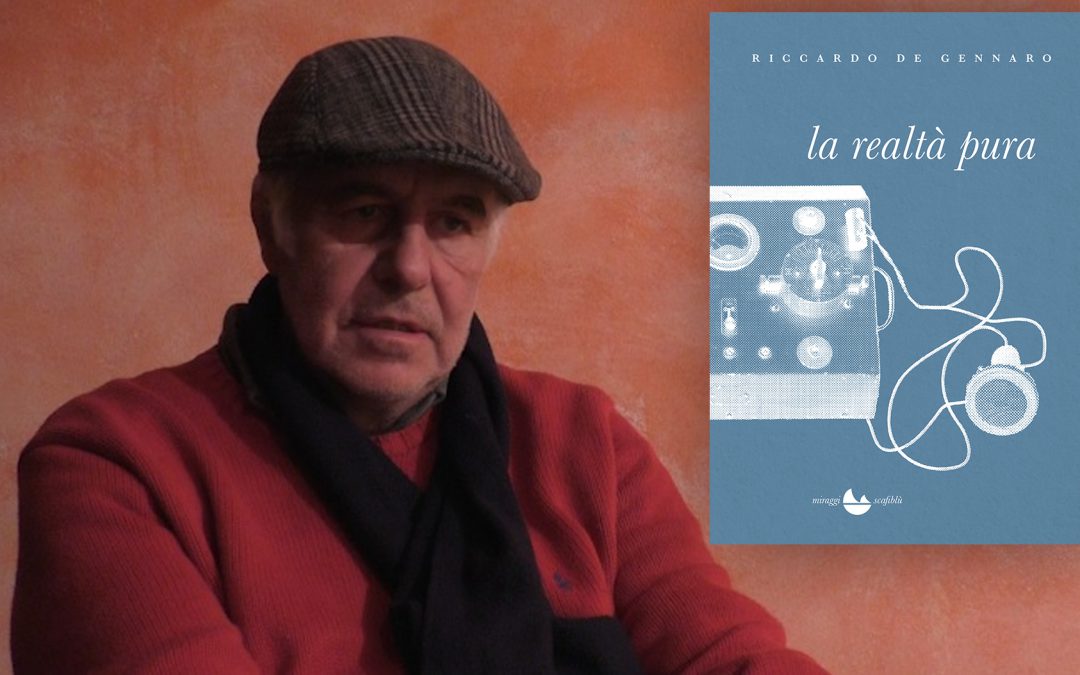

Aprì una scatola, che stava accanto al divano. Pensai fosse una delle solite scatole piene di Reportage, invece era piena di libri con la copertina azzurro cenere. Ne prese uno, e prima di porgermelo ci passò la mano come si fa per togliere la polvere, ma si vedeva bene che i libri erano freschi di stampa. L’oggetto in copertina assomigliava a una radio o a uno sbobinatore, collegato a un microfono, come copertina catturava, proprio per quel fatto che non si capiva l’oggetto, che agli occhi appariva come dovrebbero apparire gli oggetti dei nostri bagagli quando passano attraverso i detector dei filtri aeroportuali. Il titolo, La realtà pura (Miraggi, collana Scafiblù, euro 12, pagine 128). Glielo feci notare, l’effetto aeroportuale della copertina, probabilmente da collegare al suo recapito. Riccardo De Gennaro, Lungo Tevere…. Forse tutt’attaccato. Mi avvicinai alla vetrata. “Che c’entra quello di sotto col libro?”.

“Vedrai…”

Non avevo ancora perso le speranze sull’ospitalità, e dissi che l’avrei letto volentieri, anche subito, ma ero stanco, e affamato. “Non insistere… Un piatto di pasta però non posso negartelo, ho anche quel formaggio che ti piace… Poi lo so che vuoi lavare i piatti, e sai che è una cosa che amo veder fatta in fretta, perché si fa appunto più in fretta, solo con acqua, prima che il sugo entri nei pori della ceramica… Se vieni di là, mentre faccio il sugo, ti racconto giusto qualcosa, poi con calma lo leggerai… Anzi, prima leggiti la cosa che sta sul sito…”. Estrassi dal trolly il portatile, accesi, mi collegai, andai su Miraggi e lessi.

La realtà pura è un romanzo-metafora dell’Impedimento, esistenziale e metafisico, che ci impedisce di essere ciò che vorremmo essere e ottenere ciò che desideriamo. Quali sono le forze che si oppongono ai nostri disegni? Chi ci impedisce di realizzare i nostri sogni? Il romanzo tenta di spiegarlo, o meglio tenta di dipanare i fili del destino che non riusciamo a sciogliere, fili che – nella finzione romanzesca – sono retti da una fantomatica Organizzazione criminale.

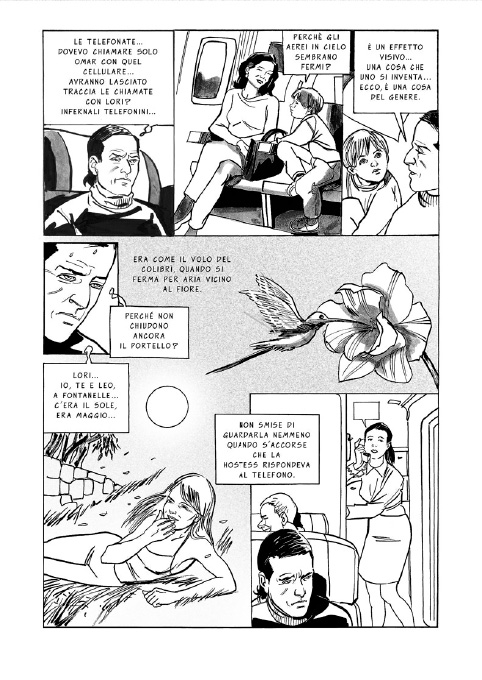

Un uomo di cui non si conosce la provenienza sorveglia e pedina il protagonista, Carlo Gozzini, un economista innamorato di una giovane donna, Blandine, di professione attrice, ricoverata in manicomio, la quale non ricambia (se non nella mente dello stesso Gozzini) l’amore dell’uomo. L’economista, l’io narrante, tenta di difendersi dalla morsa dell’Organizzazione, che non gli consente il pieno controllo della propria vita e, naturalmente, di raggiungere l’amata. Gozzini vive così una duplice ossessione di matrice paranoide: la “prigionia” e la passione per Blandine, due situazioni che potrebbero essere le facce della stessa medaglia. Il romanzo si conclude con il disvelamento della verità: in forma non di discesa, bensì di ascesa all’inferno.

Mentre preparava il soffritto (ma ogni tanto andava in sala e prendeva il binocolo e lo puntava, credo, oltre il ponte, sulla villa rossa, poi tornava e riprendeva a parlarmi della Realtà pura) venni a sapere che la storia era ben più complessa e inquietante di come si presentava in quella dozzina di righe. Blandine era un’attrice in cerca di parti e provini, ben consapevole del fatto che il professor Gozzini, con la sua ventina di anni in più, ne era perdutamente innamorato; per questo lei sapeva di poter disporre di lui come e quando voleva. Il romanzo iniziava con un buon respiro fino a stringere le aperture e a costringere il lettore come si fa quando si ospita qualcuno a casa e man mano che costui è lì gli si stringono gli spazi, il corridoio, le camere, la sala, con nuove librerie e nuove pile di libri. Una scrittura stupenda, sorvegliatissima, ma angosciante. Gozzini, l’io narrante, dopo un po’ ci fa penetrare da quel mondo che all’apparenza rasentava la comicità, a un mondo “realmente” comico, fatto di strani uomini con la giacca di finta pelle che ci seguono, comprano il giornale e tornano a piazzarsi sui nostri usci, e strani custodi di una clinica dove, pare, sia stata ricoverata Blandine. E su tutto appunto, appunto, Blandine che è sparita, Blandine che Gozzini rivuole anche se lo umiliava, Blandine da liberare, ma Blandine prigioniera… Nel mentre la pasta era nel piatto, ci sedemmo e mangiammo, bevemmo, anzi, facevo tutto io perché Riccardo De Gennaro seguitava a raccontare. Era quasi sera, e speravo ancora parecchio in un ripensamento e in un invito. Dissi: “Riccardiño, i piatti li lavo dopo, anche il caffè lo prendo dopo… Ora se permetti, mi siedo in sala e leggo…”. Alzò il mento. Mi portai in sala con La realtà, prima di sedermi mi avvicinai alla vetrata. L’uomo con la giacca in finta pelle ecc. da giù probabilmente si aspettava di vedermi, in fatti teneva la faccia alta e quando mi vide sorrise.

Gozzini ogni tanto fa dei sogni e si sveglia con dei dolori ai piedi e alle ginocchia. Non esce più, ma controlla il suo controllore, al quale non chiede spiegazioni, perché ha scoperto che il burattinaio che tiene collegato pedinatore e Custode della clinica che non lo fa entrare a cercare Blandine, risponde a un entità, all’Organizzazione. Non appena Gozzini sta meglio progetta una vendetta, ma non è facile, anche perché ogni tanto, dopo il ginocchio, a patire sono gli occhi, una strana punizione che gli in qualche modo gli viene inflitta dall’Organizzazione, ma Gozzini è forte e la coscienza di esserlo non l’abbandona mai …

“Gli dimostrerò che anch’io, un intellettuale, posso essere cattivo, molto cattivo, più cattivo di loro, malato e molto cattivo, non immaginano quanto io possa essere malato e cattivo. Ci sono momenti in cui, se mi concentro, raggiungo livelli di collera senza uguali, le pareti dello stomaco diventano dure come il cuoio, la dentatura superiore va a incastrarsi davanti a quella inferiore e preme e schiaccia e digrigna, come la macina di un frantoio. Il cranio, poi, diventa una boccia di ferro, la cassa toracica una fornace. Potrei attraversare i muri, saltare dal terzo piano e rimanere incolume…”

A pagina 96 leggo che “i medici – mi è stato riferito dal mio anonimo informatore – non le consentono di uscire per nessuna ragione, nemmeno per una passeggiata…”.

Mi alzo, il tipo giù non c’è. Informo in fretta Riccardo: “Sparito”.

“Sì, fa orari da cartellino”.

“Senti, sono a pagina 96… Mi sono perso chi è l’anonimo informatore…” Riccardo muove gli ossicini della mandibola. “La ami ancora molto?”. Gli ossicini. “Ma è un romanzo… Che c’entra? C’è una documentazione pazzesca. C’è tutto uno studio sui quadri di Magritte e tu mi chiedi se la amo… C’è la condanna senza reato, capisci…”. Mi prese di mano il libro, ossicini, e lesse:

Provo ormai compassione per questa persona, una compassione suscitata dal fatto che nessuno si sceglie il proprio destino, ci si finisce dentro e spesso il dramma è già contenuto nella vita della vittima senza che se ne renda conto. Quanto a Blandine, è la distanza sentimentale che mi preoccupa, non quella geografica.

Era a pagina 105 e iniziai a leggere da pagina 104, prima che mi dicesse: “Non eri lì, te l’ho preso di mano che eri a 98…”.

In realtà gli occhi erano caduti su una parola di pagina103-104 e a tutti i costi volevo leggere la frase. La parola era in corsivo. Uscirne. La frase:

Non ne uscirai facilmente, non ne uscirai se non saremo noi a deciderlo, dicevano ancora i suoi pensieri. Sul momento provai una certa inquietudine, ma una volta a casa considerai che un omicidio permette in ogni caso alla vittima di uscirne, dunque se io non dovevo uscirne facilmente, non sarei stato ucciso.

Tornai a pagina 98, finii il libro e, dopo qualche minuto, la caffettiera. Non ci dicemmo nulla. Volevo dirgli che era un romanzo incredibile, e lo pensavo davvero, che mai più sarei riuscito a leggerlo se non fosse che tentavo di fermarmi a dormire, ma ora che l’avevo finito e probabilmente mi prendevo il trolly e salivo sul 170 diretto a Termini e mi cercavo un b&b a buon prezzo, o saltavo sul treno delle undici per la Liguria, avrei voluto dirgli che era davvero una grande esperienza quella scrittura. “Ma tu mi vuoi dire che l’uomo con la giacca di finta pelle ecc. è apparso da quando ti sei messo a scrivere questa storia?”.

“Dal giorno in cui il libro è uscito, esatto”.

“E lei?”.

“ Lei cosa, a volte fai davvero delle domande sceme… L’hai letto il libro? Abbi pazienza, ma non ti capisco”.

“Hai ragione… Sì, l’ho letto. Mi è piaciuto molto. E ora me ne vado ma tornerei domani, fosse solo per andare alle spalle dell’uomo con la giacca eccetera e prenderlo per il bavero”.

“Puoi prenderti la soddisfazione fin da ora. Nel romanzo lo facevo abbandonare la postazione verso le 18 e dopo qualche ora, a volte due, a volte tre, ma mai più di quattro, lo facevo tornare… E lui ora fa esattamente così”.

Andarci a guardare era ammettere che non ci credevo. “Ne sei convinto ora?”. Presi con me la copia de “La realtà pura” e, come facevo di solito anche con gli ultimi numeri di Reportage, infilai tutto nel trolly, Riccardo mi disse che i piatti li lavava lui, e così ci salutammo. In strada mi diressi verso l’uomo, che se ne stava sul marciapiede a guardare le acque fangose del Tevere, che trasportavano giunchi, illuminati qua e là dai lampioni.

Affiancai l’uomo, mollai il trolly, non ci dicemmo nulla. Di là del fiume c’era la grande villa rossa, la clinica in cui nel romanzo lavorava il Custode. Era lui che impediva l’ingresso a Gozzini e non faceva uscire Blandine dal reparto in cui si trovava ricoverata.

“Lo volete lasciare in pace?”.

“Parli con me?”.

“Sì, con te, con la tua cazzo di giacca di finta pelle”. Si guardò la giacca, posò il giornale sul muretto, si aggiustò il berretto.

“Credi ci prenda gusto, a star qui all’umidità?”. Non aggiunsi nulla, mi avviai verso il ponte, e prima di imboccarlo alzai gli occhi. Riccardone era lassù alla vetrata, non poteva sapere cosa ci eravamo detti, ma a quel punto intuiva che stavo imboccando il ponte, che tante volte avevo attraversato con lui, e mi dirigevo alla villa. Credevo che mi avrebbe chiamato, ma mi sbagliai. Giunsi alla villa con l’entrata come il quadro di Magritte. Dissi al Custode: “Senta, vorrei parlare con Blandine, so che è ricoverata qui”. Mi aspettavo mi dicesse si sbaglia, in questo luogo non ci sono ricoverati. Invece si fece una risatina. “Impossibile, lei pensa di venir qui con un cazzo di trolly e di poter far visita ai pazienti?”.

“Per chi lavora?”.

Si alzò, zoppicava. Andò a chiudere il cancello che dava sul cortile interno, lasciandomi al bancone. Da lì non sarei potuto andare da nessuna parte se non uscire. Alla piccola televisione della videocamera che stava sul tavolino oltre il bancone vidi il movimento del Custode… E tre numeri di telefono sul foglio accanto al cordless. Veloce, estrassi il mio, allungai la mano, feci una foto… Se ne accorse, lasciò perdere il cancello e si avventò su di me, all’apparenza senza alcun problema di locomozione.

“Ma tu non zoppichi”.

“Cancella quella foto ed esci immeditamente”. Ripresi il mio trolly e uscii. Non mi seguì, ma dal ponte vidi che di là, il pedinatore stava parlando al telefono e immaginai lo stesse chiamando il Custode. Guardai su, le finestre. Riccardo non c’era. Passò un taxi, lo fermai, saltai su. Dissi che andavamo a Termini. Il tassista mi chiese se volevo mettere il trolly nel bagagliaio, dissi di no.

Dopo un po’, nel mezzo di Trastevere, in mezzo a una serie di gracchianti chiamate della centrale, immagino, alle quali il tassista non rispose, giunse un messaggio diverso, e allora il tassista afferrò il ricevitore. Mentre guidava e ascoltava mi guardava nello specchietto. Quanto a me, facevo caso solo a lui, provando a capire anche solo una parola di cosa gli stessero dicendo, e non mi accorsi che anziché proseguire verso Termini, stavamo tornando al ponte.